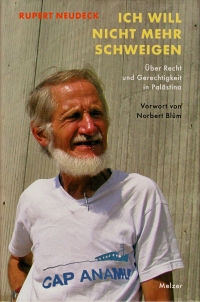

Rupert Neudeck

Ich will nicht mehr schweigen

Über Recht und Gerechtigkeit in Palästina

Neu-Isenburg 2005 (Melzer); 304 Seiten; ISBN 3-937389-73-3

"Wir Deutschen sind in unserem ernsten Bemühen, Schuld abzutragen, immer wieder in die Freundschaftsfalle Israels hineingeraten. Freundschaft kann man nicht aus der Vergangenheit ableiten. Freundschaft muss etwas sein, das aus der Anstrengung beider Partner heraus wächst. Die Trauer und das Entsetzen über den Holocaust ist das eine. Aber die sklavische Unterstützung der Politik Israels ist etwas anderes. Das eine wird anhalten. Das andere müssen wir möglichst schnell beenden. Dazu waren mir bei meinen Reisen nach Palästina die Bücher des Philosophen Martin Buber ein Vademekum."

Mehrere Male bereiste Rupert Neudeck – anlässlich des Mauerbaus – die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete, zuletzt im August 2005 u.a. zusammen mit dem CDU-Politiker Norbert Blüm. Aus den Erfahrungen vor Ort und den Denkanstößen durch Martin Buber entstand das vorliegende Buch.. (Klappentext)

Rupert Neudeck, geboren 1939, studierte Philosophie, Germanistik, Soziologie und Theologie und promovierte über die politische Ethik bei Sartre und Camus. Danach arbeitete er mehrere Jahre als Journalist. Seit über 25 Jahren ist er weltweit in rastloser Mission für notleidende Menschen in Krisenregionen im Einsatz. Bekannt wurde er als Nothelfer für vietnamesische Flüchtlinge: 1979 gründete er die spätere Hilfsorganisation Cap Anamur und war lange deren Vorsitzender und später Sprecher. 2002 hob Neudeck die Hilfsorganisation Grünhelme e.V. aus der Taufe.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort von Norbert Blüm: Mutprobe Neudeck

Prolog: Deutsche Befindlichkeiten • Ich will nicht mehr feige sein

Meine Begegnung mit Martin Buber

Juden und Palästinenser: Nachbarn?

Eine Mauer, kein „Zaun“!

„Es herrscht weder Gesetz noch Urteil.“

Der neue Martin Buber heißt Daniel Barenboim

„Non licet vos esse.“

Die Eingeschlossenen von Kalkilia

„Wir können keine Sonnenuntergange mehr sehen.“

Die „Siedlungen“ oder: Wie man die normative Kraft des Faktischen ausnutzt

Die Wehrdörfer verhindern einen Staat Palästina

„Das Problem sind nicht die paar Kilometer. Hier geht es um Würde.“

Camp David gescheitert – Die Tragödie setzt sich fort

„Es gibt für Israel keine lebendige Kultur ohne Gerechtigkeit.“

Vertreibung bedeutet immer Verletzung der Gerechtigkeit

Das Massaker in Deir Jassin

Die Tragödie vom 4. November 1995: Der Mord an Jizhak Rabin

Arafat contra Netanjahu: Das Tauziehen auf der Wye-Konferenz

Ist die Mauer das letzte Wort in der Geschichte der beiden Nachbarvolker?

Mahatma Gandhi und die „konzentrative Kolonisation“

Am Checkpoint bei Nablus

Die Nation als Selbstzweck

„Wie wenig wir den arabischen Menschen kennen“

Deutschland und Israel

Die Selbstmordattentäterin Hanadi Dscharadat

Darf man Israel kritisieren?

Arnold Zweig: „Sie wird sich an uns furchtbar rächen!“

Auf ewig: Symbiose mit der US-Politik?

Noch einmal: Kalkilia

Ein Land für zwei Völker

Haben die Terroristen keine Moral mehr? – Das Beispiel der russischen Anarchisten von 1905

Der internationale Terrorismus: das Ende jeglichen Gefühls von Sicherheit

Krieg gegen den internationalen Terrorismus?

„Pseudo-Simsonismus"

Und heute?

Aschkelon mit Raketen beschossen: Ewige Wiederkehr des Gleichen?

Gewaltloser Widerstand?

Heute: Propaganda allüberall

„Ich und Du“: das Dialogische Prinzip

Echte Gleichberechtigung fur die Araber? Wider den Aktualitätsterror

Die Politik (und die Geschichte) sind nicht alles!

Mordechai Baron, Abteilung „Education“

„… Eine Mauer bauen, aber keinen Tempel.“

Adolf Hitler unterbrach die „organische Entwicklung“

Pazifismus contra „gezielte Tötungen“

Dezember 2003: noch einmal Hebron

Kein Weg mehr nach Kalkilia, oder: „Mauersteine zu verkaufen…“

Müssen wir Deutsche uns aus dem Palastina-Konflikt heraushalten?

Da kam ein Samariter des Weges: In Nablus bei den Samaritern

Die Fahrt von Nablus nach Dschenin

Nablus-Hospital: 10. September 2003

„To survive, Israel must use torture …“

Das andere Israel: Dror Etkes

„Security is very important!“ – Das Grundgesetz des Staates Israel

Die Mauer muss weg

Die Pressekonferenz am 16. Dezember 2003

Deutsche Reaktionen

Arundhati Roy: Die Politik der Macht

Die Scham über meine Feigheit bleibt

Route 181

„Ich bin ein Palastinenser!“

Mein Mitgefuhl gehört euch und ihnen

Sensation! Christiansen in der „Bild am Sonntag“: „Es ist ein Leben im Ghetto.“

Ein neuer Dreyfuß? Michael Wolffsohn klagt an

Empörungsverpflichtung und Empörungsverbot

Ramallah

Hajo Meyer, die andere jüdische Stimme in Europa

Für die kolonialistische Gesellschaft?

„Es macht mehr Spaß, Täter statt Opfer zu sein“

Israel eine Bedrohung für den Weltfrieden?

„Hoffhung ist nicht Optimismus“ Geschrieben wenige Tage nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. (5.4.2005)

Ich will nicht mehr schweigen!

Das System Arafat

Schon an die 400 000 Siedler auf illegalem Grund und Boden

Das Joch der Wahrheit

Noch einmal Hajo Meyer

Epilog

Nachwort von Abraham Melzer

Anhang

Ein Brief an meine palästinensischen Freunde (Avraham Burg, 2003)

Eine gescheiterte israelische Gesellschaft bricht zusammen, wahrend ihre Führer schweigen (Avraham Burg)

Am Vorabend der Zerstörung – Ein Interview mit Avraham Burg (Ari Shavit)

Der dritte Versuch (Yossi Sarid)

Presse-Erklarung, 28. August 2005

Die gezielte Vertreibung der Palastinenser (Freimut Duve)

Literatur

Prolog: Deutsche Befindlichkeiten • Ich will nicht mehr feige sein

Meine Begegnung mit Martin Buber

Juden und Palästinenser: Nachbarn?

Eine Mauer, kein „Zaun“!

„Es herrscht weder Gesetz noch Urteil.“

Der neue Martin Buber heißt Daniel Barenboim

„Non licet vos esse.“

Die Eingeschlossenen von Kalkilia

„Wir können keine Sonnenuntergange mehr sehen.“

Die „Siedlungen“ oder: Wie man die normative Kraft des Faktischen ausnutzt

Die Wehrdörfer verhindern einen Staat Palästina

„Das Problem sind nicht die paar Kilometer. Hier geht es um Würde.“

Camp David gescheitert – Die Tragödie setzt sich fort

„Es gibt für Israel keine lebendige Kultur ohne Gerechtigkeit.“

Vertreibung bedeutet immer Verletzung der Gerechtigkeit

Das Massaker in Deir Jassin

Die Tragödie vom 4. November 1995: Der Mord an Jizhak Rabin

Arafat contra Netanjahu: Das Tauziehen auf der Wye-Konferenz

Ist die Mauer das letzte Wort in der Geschichte der beiden Nachbarvolker?

Mahatma Gandhi und die „konzentrative Kolonisation“

Am Checkpoint bei Nablus

Die Nation als Selbstzweck

„Wie wenig wir den arabischen Menschen kennen“

Deutschland und Israel

Die Selbstmordattentäterin Hanadi Dscharadat

Darf man Israel kritisieren?

Arnold Zweig: „Sie wird sich an uns furchtbar rächen!“

Auf ewig: Symbiose mit der US-Politik?

Noch einmal: Kalkilia

Ein Land für zwei Völker

Haben die Terroristen keine Moral mehr? – Das Beispiel der russischen Anarchisten von 1905

Der internationale Terrorismus: das Ende jeglichen Gefühls von Sicherheit

Krieg gegen den internationalen Terrorismus?

„Pseudo-Simsonismus"

Und heute?

Aschkelon mit Raketen beschossen: Ewige Wiederkehr des Gleichen?

Gewaltloser Widerstand?

Heute: Propaganda allüberall

„Ich und Du“: das Dialogische Prinzip

Echte Gleichberechtigung fur die Araber? Wider den Aktualitätsterror

Die Politik (und die Geschichte) sind nicht alles!

Mordechai Baron, Abteilung „Education“

„… Eine Mauer bauen, aber keinen Tempel.“

Adolf Hitler unterbrach die „organische Entwicklung“

Pazifismus contra „gezielte Tötungen“

Dezember 2003: noch einmal Hebron

Kein Weg mehr nach Kalkilia, oder: „Mauersteine zu verkaufen…“

Müssen wir Deutsche uns aus dem Palastina-Konflikt heraushalten?

Da kam ein Samariter des Weges: In Nablus bei den Samaritern

Die Fahrt von Nablus nach Dschenin

Nablus-Hospital: 10. September 2003

„To survive, Israel must use torture …“

Das andere Israel: Dror Etkes

„Security is very important!“ – Das Grundgesetz des Staates Israel

Die Mauer muss weg

Die Pressekonferenz am 16. Dezember 2003

Deutsche Reaktionen

Arundhati Roy: Die Politik der Macht

Die Scham über meine Feigheit bleibt

Route 181

„Ich bin ein Palastinenser!“

Mein Mitgefuhl gehört euch und ihnen

Sensation! Christiansen in der „Bild am Sonntag“: „Es ist ein Leben im Ghetto.“

Ein neuer Dreyfuß? Michael Wolffsohn klagt an

Empörungsverpflichtung und Empörungsverbot

Ramallah

Hajo Meyer, die andere jüdische Stimme in Europa

Für die kolonialistische Gesellschaft?

„Es macht mehr Spaß, Täter statt Opfer zu sein“

Israel eine Bedrohung für den Weltfrieden?

„Hoffhung ist nicht Optimismus“ Geschrieben wenige Tage nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. (5.4.2005)

Ich will nicht mehr schweigen!

Das System Arafat

Schon an die 400 000 Siedler auf illegalem Grund und Boden

Das Joch der Wahrheit

Noch einmal Hajo Meyer

Epilog

Nachwort von Abraham Melzer

Anhang

Ein Brief an meine palästinensischen Freunde (Avraham Burg, 2003)

Eine gescheiterte israelische Gesellschaft bricht zusammen, wahrend ihre Führer schweigen (Avraham Burg)

Am Vorabend der Zerstörung – Ein Interview mit Avraham Burg (Ari Shavit)

Der dritte Versuch (Yossi Sarid)

Presse-Erklarung, 28. August 2005

Die gezielte Vertreibung der Palastinenser (Freimut Duve)

Literatur

LESEPROBE

Vorwort

Norbert Blüm

Mutprobe Neudeck

Mut mussten wir beweisen, wenn wir die Pfadfinderprüfung bestehen wollten. Also besiegten wir unsere Ängste und marschierten nachts allein durch finstere Wälder, durchschwammen reißende Flüsse und kletterten auf schwindelerregend hohe Bäume. Das Selbstbewußtsein wuchs mit jeder Mutprobe, bei welcher der innere Schweinehund niedergekämpft werden musste und wir Sachen machten, die wir uns selbst nicht zugetraut hatten.

In den Initiationsriten primitiver Stämme ist eine oft nicht vermutete Klugheit eingebaut. Anerkennung ist kein Geschenk, sondem der Preis einer Anstrengung, die im Extrem bis zur Todesvergessenheit führt.

So viele und so starke Mutproben werden in demokratischen Gesellschaften gar nicht mehr verlangt. Niemand setzt sein Leben aufs Spiel, wenn er anderer Meinung ist. Es fließt kein Blut, es wird niemand erschlagen. Die öffentliche Meinung bedient sich feinsinniger Techniken, um jemanden mundtot zu machen. Es lässt sich niemand mehr den Mund verbieten. Man überhört ihn. Niemand bekommt das Maul gestopft. Man überfällt ihn mit einem hysterischen Wortschwall.

Israels Politik zu kritisieren fällt entweder durch den Rost der öffentlichen Meinung oder wird auf diesem Rost gegrillt. Eine Kritik an israelischer Politik löst reflexartige Reaktionen aus. Als erstes schreit Herr Spiegel vom Zentralrat der Juden „Antisemitismus“. Im Chor des Entsetzens taucht dann auch das Wort „Rassismus“ auf. Alles andere sind nur noch Variationen.

Nach Auschwitz sind solche Ein- und Vorwürfe nichts anderes als Denk- und Diskussionsverbote. „Auschwitz“ ist geschehen. Es bleibt das größte denkbare Verbrechen. Wir können die Vergangenheit nicht annullieren. Die einzige Form einer produktiven Vergangenheitsbewältigung ist eine Zukunftsbewältigung, in der die Würde des Menschen zu einem Tabu wird, das von jedermann geachtet und von niemandem in Frage gestellt wird. Die Würde des Menschen ist kein Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck der Humanität. Die Würde des Menschen verträgt keine Selektion zwischen Völkern. Das alles sind Lehren aus Auschwitz.

Es gibt keine Gründe, Menschen zu quälen. Selbst die Untaten ruchloser palästinensischer Selbstmordattentäter rechtfertigen nicht ein blindwütiges Zurückschlagen.

Neudeck kritisiert die Politik Israels. Mit pubertären Mutbeweisen, die der Selbsterprobung gelten oder in Bewunderung aufgehen, hat das nichts zu tun. Für kindliche Selbsterprobung ist er zu alt, und Bewunderung ist weniger zu erwarten als das Ritual der Entrüstung. Neudecks Buch ist eher eine Form der Tapferkeit, die nach Aristoteles zwischen Feigheit und Tollkühnheit steht und die von Klugheit, Besonnenheit und Gerechtigkeit, den geschwisterlichen Kardinaltugenden, begleitet wird. Neudecks Buch ist ein kluger, besonnener und gerechter Zwischenruf gegen Hass und Terror.

Die Gewalt beider Seiten dient nicht der Abschreckung, sondern der Eskalation von Rache, bei der zu guter Letzt niemand mehr weiß, wer das Rad der Gewalt in Bewegung gesetzt hat.

Neudeck will nicht mehr feige sein. Das ist die Antwort auf die Feigheit vieler Väter, die sich einst duckten, die Augen schlossen und sich davonmachten, als Juden in Deutschland deportiert und massakriert wurden. Der Kampf für Menschenrechte ist eine Art von Wiedergutmachung für die Verachtung der Menschenrechte, der sich Vorfahren von uns schuldig gemacht haben.

Ob von Beifall oder Pfiffen begleitet: Rupert Neudeck erhebt seine Stimme für die Schwachen, die selbst nicht gehört werden. Egal wo, ob für vietnamesische Bootsflüchtlinge auf dem chinesischen Meer oder für die Bombardierten in den Nuba-Bergen des Sudan, so auch für das gequälte Volk der Palästinenser in Nablus, Dschenin, Hebron oder Bethlehem.

Ein Antisemit kann er gar nicht sein, weil der, an den er glaubt, selbst ein Semit war, und dieser Jesus ist nicht nur für die Juden gestorben, sondern für alle Menschen.

Von Erwachsenen werden keine pfadfinderischen Mutproben mehr erwartet. Man muss sich nicht mit Gummibändern an den Füßen in Tiefen stürzen. Man soll nicht auf S-Bahnen surfen. Dieser Mut ist nur mutwillig. Tapferkeit dagegen ist eine sittliche Tugend, die nicht nur bei Soldaten zuhause ist, sondern eine Courage, auf die alle zivilen Gesellschaften angewiesen sind. Neudecks Buch ist ein Buch gegen bürgerliche Feigheit und für bürgerliche Zivilcourage.

Prolog

Deutsche Befindlichkeiten

Dieses Buch hätte eigentlich nie erscheinen sollen. Der letzte Verleger, der mir das deutlich gemacht hat, ist J. Er hat einen ganz hervorragenden Ruf in der Fachwelt der deutschen Verlage. Am 10. März 2004 schrieb er mir die vorerst letzte Absage:

„So spannend ich die Idee finde, in einer Art Auseinandersetzung mit Martin Buber [1] die Israel/Palästina-Problematik zu thematisieren und einer Lösung etwas näher zu bringen, so unmöglich erscheint mir dieser Ansatz in der Umsetzung. Je länger ich mich mit Ihrem Text befasst habe, desto mehr meine ich, dass es ganz generell nicht funktionieren kann, wenn man Buber mit ausgewählten Zitaten als Zeugen für die Bestätigung einer Entwicklung nimmt, die niemand gutheißen kann, der einigermaßen bei politischem Verstand ist und Humanität und Menschenrecht nicht völlig abgeschrieben hat.

Ihre Argumentation ist aus sich heraus überzeugend, sie wird meiner Meinung nach nicht überzeugender durch Bubers weitsichtige Einschätzung der Lage.

Sie treten ja nicht in einen Dialog mit ihm – wie könnte das auch gehen? –, sondern Sie zitieren ihn sozusagen als historischen Zeugen.

Dann aber müsste man, meine ich, systematischer vorgehen und schauen: Wie hat sich die Situation, auf die sich Buber bezieht, verändert? Wo genau könnte denn etwas, was er damals schon gesehen hat, auf die heutigen Zustände passen? Treffen seine philosophischen Überlegungen die heutige israelisch-palästinensische Befindlichkeit oder überstrapaziert man ihn da?

Eine andere Schwierigkeit sehe ich in der doch sehr assoziativen Vorgehensweise. Ich habe nichts an Ihrer Haltung auszusetzen, die teile ich; aber ich glaube kaum, dass man mit einem Text, der das Unrecht an den Palästinensern beschreibt, und zum Teil die Genese der neuen Intifada, aber ohne (für mich jedenfalls) erkennbares System Ereignisse seit 1945 zitiert oder weglässt, Leute überzeugen kann, die eine andere Meinung haben als wir.

Seit den Selbstmordattentaten ist das Verständnis für die Palästinenser auch nicht gewachsen.

Und darum vor allem ginge es ja.

Das sollte jedenfalls der Sinn des Buches sein, Verständnis für die Problematik der jeweils anderen Seite zu schaffen.

Das ist gerade in Deutschland so beladen, dass es mir geradezu als eine rettende Idee erschien, das in ein Gespräch mit Martin Buber zu verpacken. Aber ich glaube, so geht es leider doch nicht. Für einen reinen Appell an die Menschlichkeit, Gerechtigkeit, politisch richtiges Handeln, dafür ist das Buch nicht das richtige Medium.

Wenn der Appell mit einer Analyse verbunden wäre, die vielleicht einen neuen Weg politischen Handelns aufzeigen würde, dann sähe das allerdings anders aus.“

Wahrscheinlich sollte ein solches Buch in Deutschland nicht erscheinen. Ist es zu früh? Ja, es ist in bestimmter Weise zu früh. Ich habe das auch akzeptiert. Ich lese gerade die Auseinandersetzung des Historikers Hannes Heer mit seinem Gönner und Ziehvater Jan Philipp Reemtsma über die Wehrmachtsausstellung. Und ich kann nur dem Autor Hannes Heer zustimmen: Wir Deutschen haben die ganzen 60er und 70erJahre die entscheidende Auseinandersetzung nicht geführt – diese Wehrmacht hat die Tragödie der deutschen Geschichte bewirkt. Die Tatsache, dass die Generäle alle feige und opportunistisch mit dem Gefreiten des Ersten Weltkrieges zusammenarbeiteten. Feigheit ist das Gesetz der Welt. Feigheit ist das Gesetz der Deutschen. Feigheit ist das Gesetz der Europäer, mit Ausnahme der Polen. Vor denen verneige ich mich in Ehrfurcht und Dankbarkeit, denn sie haben als einzige in Europa den Mut hochgehalten.

Auch der Verlag K. lehnte das Buch ab. Nachdem ich es S. geschickt hatte, war er der Meinung, es sei noch ein Steinbruch. Doch als wir am Abend zusammensitzen, wird uns klar: Das Buch könne nur einen Aufschrei bewirken. Ich würde ja verurteilen. Ich würde ja die deutsche öffentliche Meinung gewinnen wollen. Und genau das wäre etwas, was nicht geht. Als wir ein andermal nachmittags in unserem Reihenhäuschen in der kleinen Gemeinde Troisdorf-Spich zusammensitzen, Ralph Giordano ist auch dabei, sprechen wir über das Zentrum gegen Vertreibungen (kurz: ZgV). Die Initiatorin Erika Steinbach sagte mir, sie wolle die Arbeit des ZgV unbedingt auf die europäischen Vertreibungen beschränken. Denn die Vertreibung der Palästinenser solle da um Gottes willen nicht mit hineinkommen. Das finde ich nach der Wehrmachtsausstellung dann doch ziemlich skandalös. Wir sollen eines der größten Vertreibungsgeschehen freiwillig außen vor lassen, weil wir schuldig sind und daher kein Recht hätten, das Geschehen als Unrecht wahrzunehmen und zu kritisieren?

Deshalb sind auch einige prominente deutsche Juden im wissenschaftlichen Beirat und im Unterstützerkreis des ZgV. Ralph Giordano ist das auch bewusst, er wird von der Leiterin des ZgV sehr hofiert. Die Vertreibung der Palästinenser muss natürlich bei der Auseinandersetzung um ein solches Zentrum thematisiert werden, genauso wie die Vertreibung der Armenier aus der Ost:Türkei.

S. meint, dass wir jetzt mit Reden und Warnen anfangen müssten. Die israelische Politik – nicht die Israelis, aber die Politik von Ariel Scharon – setze ganz offenbar alles daran, die Lebensbedingungen auf der Westbank so unerträglich zu machen, dass die Palästinenser aus diesen Gebieten allmählich verschwinden. In der Stadt Kalkilia sei das schon fast gelungen.

Am folgenden Tag ruft er mich noch einmal an: „Das ist eine Tragödie!“ Genau dieser Begriff entspricht auch meinen Gedanken. Und ich weiß, das ist auch der Begriff, der verhindert, dass ein Text wie dieser, den ich mit viel Herzblut geschrieben habe, erscheinen kann. Eine Tragödie eignet sich für ein Theaterstück, eine dramatische Oper oder auch ein in Versen gemeißeltes Epos. Nicht für eine Streitschrift wie der folgende Text.

Ich will nicht mehr feige sein

Ich kann die Menschen nicht vergessen, die ich in der Altstadt von Hebron an uns habe vorüberhuschen sehen. Diesen Palästinensern geschieht in ihrer Stadt schlicht gesagt ein furchtbares Unrecht. Ich habe ihnen angesehen, was sie von mir erwarten: dass ich nicht nur ein blinder Tourist oder ein sensationslüsterner Reporter bin; dass ich ihre gerechte Sache vor das Forum der deutschen Öffentlichkeit bringe; dass ich berichte, was ich mit eigenen Augen gesehen habe: Hier werden Menschen in ihrer eigenen Stadt rassistisch behandelt und durch die zu Stein und Stacheldraht gewordene Architektur einer Siedlung mitten in der Stadt gedemütigt und entrechtet. Und sie erwarten, dass ich um des Rechts und der Gerechtigkeit willen das nicht mit Schweigen übergehe!

Mein ganzes Leben lang, von meinen ersten bewussten Schritten als Kleinkind bis zu meinem irgendwann unvermeidlichen Lebensende, werde ich die Kinder nicht vergessen können, die mit dem von mir so unendlich und lebenslang verehrten Waisenhausleiter Janusz Korczak von Warschau aus in den Tod, in die Gaskammem von Auschwitz, gegangen sind.

„‚Alle aus dem Waisenhaus hierher!‘ brüllte ein Nazi-Polizist an der Rampe“, so habe ich es später in einem kleinen Buch für Kinder, mit Zeichnungen des Benediktinermönches Lukas Ruegenberg, geschrieben. Der Polizist stand vor einem Waggon, „dessen Tür geöffnet war. Da nahm Doktor Korczak die vier Kinder der ersten Reihe an den Händen und führte sie zum Waggon. Danach die zweite Reihe, die dritte und so weiter.

Als er Adam an der Hand nahm, fühlte der sich plötzlich besser. Es gelang ihm sogar, den Doktor anzulächeln. Dann kletterte Adam zu den anderen Kindern in den Eisenbahnwaggon. Lea kam direkt hinter ihm. Später wurde erzählt, dass genau in diesem Moment ein deutscher Offizier vor dem‘Waggon auftauchte und ihrem Doktor Korczak ein Papier überreichte. Darauf habe gestanden, dass der Doktor die Erlaubnis habe zurückzugehen, aber ohne die Kinder. Aber das hat er nicht gemacht“, heißt es. „Er ist in den Waggon gestiegen, kurz bevor die Tür geschlossen wurde. Dann fuhr der Zug ab.

Das Ziel war Treblinka. Heute wissen wir: Es war ein Todeslager.

Doch Janusz Korczak und die jüdischen Waisenkinder wussten es damals nicht. Sie haben es höchstens geahnt und befürchtet. Als sie dort ankamen, ging alles sehr schnell.“

Bis dahin war der Text für das Kinderbuch klar. Dann meinte der Benediktiner zu mir, wir sollten eine tröstliche Botschaft finden, eine imaginäre, in der die Kinder nicht das erleiden, was sie in Wirklichkeit erlitten haben: nämlich in den Gaskammern von Treblinka vergast zu werden. Doch ich bestand darauf, dass gerade die Kinder, die Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts aufwachsen und die mit so vielem konfrontiert werden, was früher Erwachsenen vorbehalten war, diese Realität erfahren müssen:

„Schnell mussten sie den Waggon verlassen, schnell hinein in die Umkleidekabine, um dann schnell zu den ,Duschkammern‘ zu re€nnen.

,Schnell, schnell!‘ brüllten die Nazi-Polizisten und ließen ihre Peitschen sausen. Doch diese ,Duschkammem‘ hatten kein Wasser. Es waren in Wirklichkeit Gaskammem. Heute ist Treblinka ein großer Friedhof.

Viele Tausende Juden wurden hier ermordet. Und auf einem der Gedenksteine steht: JANUSZ KORCZAK UND DIE KINDER.“ [2]

Mein ganzes Leben lang werde ich all die nicht vergessen können, denen wir Deutschen keine Unterstützung haben zuteil werden lassen. Bis an mein Lebensende werde ich von der unendlichen Trauer erfüllt sein, dass ,wir‘ – meine Vorväter und Vormütter – nicht in der Lage waren, diese grauenhafte Vernichtung zu verhindern, abzubrechen, ein für alle Mal zu beenden. Dieser Gedanke wird mich immer bis in jeden Traum und an jeden Ort verfolgen, er wird wie ein Menetekel über meinem Bett hängen, wenn ich nachts aufwache. Aber gerade deshalb kann ich meine jüdischen Freunde in Israel und Deutschland nicht verstehen, die meinen, sie hätten ein Exklusivrecht auf mein Mitleiden. Sie haben dieses Recht nicht. Mein Mitleiden gilt auch den Palästinensern.

Recht und Gerechtigkeit sind die Grundlage unseres Zusammenlebens. Über alle Moden und Ideologien, über alle Erscheinungen des Zeitgeistes und alle sich verändernden Sichtweisen und Generationen hinweg: Recht und Gerechtigkeit bleiben die Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Ihnen nachgeordnet sind Mut und Bürgercourage. Recht und Gerechtigkeit leben von engagierten und couragierten Bürgern.

Die Konsequenz, die ich aus der Wehrmachtsausstellung ziehe, die ich mit allen Fasern meines Herzens und meiner leidgeprüften deutschen Danziger Seele begrüße und mittrage, ist die: Ich will nicht mehr feige sein. Ich habe die Generation meiner Eltern, die 19 Millionen Soldaten, die nachgeborenen ,anständigen‘ Deutschen, die Generation der Erhards, Adenauers, Seebohms, Oberländers, der Bischöfe Defregger und Lorenz Jäger als feige erlebt. Infolgedessen wollte ich diese Feigheit niemals in mir aufkommen lassen. Und ich habe immer wieder Mut geübt, gegen Feigheit anzugehen, sobald sie in mir hochkam.

Es wurde in der Entwicklung „meiner“ deutschen Gesellschaft immer schwieriger, Mut zu zeigen und Feigheit zu bekämpfen. Die Überbürokratisierung, die Versicherungsordnungen, die immer fetter und hypertropher wurden, und die neue politisch korrekte Semantik sahen die Wörter „Mut“ und „Feigheit“ nicht mehr vor. Und das aus einem wichtigen Grund. Die deutschen Soldaten, für die der Verteidigungsminister und der deutsche Bundestag einen sicheren Platz suchen, sind – feige. Wenn es um einen Auftrag geht, bei dem sie wirklich kämpfen müssten, wird alles daran gesetzt, diesen Einsatz zu verhindern; zum Beispiel wird alles dafür getan, dass sie nichts mit den Opiumfeldern und den menschenzerstörenden Drogen zu tun haben ... Nein, das sollen sie nicht. Sie sollen im zerrütteten Afghanistan nur dorthin gehen, wo es sicher ist. Komisch, dass das den vielen intelligenten Journalisten, Abgeordneten, Diplomaten, vielleicht auch Obersten und Generälen nicht auffällt: Schließlich sind sie doch deshalb Soldaten geworden, verdienen mehr als Entwicklungshelfer und haben alles, was das Herz begehrt. Sie werden in ihrer Feigheit geschützt. Doppelt geschützt. Zum einen dürfen sie feige sein. Zum anderen darf niemand – ohne für diese Verletzung der politischen Korrektheit bestraft zu werden – ihr Verhalten so nennen: feige.

Ich habe ein anderes Fazit aus der Wehrmachtsausstellung und dem, was sie beschreibt, gezogen. Ich will nie in meinem Leben feige sein. Ich empfinde die Feigheit immer wieder als Grundübel unseres verbrecherischen Konformismus. Die Feigheit der Familienväter, die Feigheit der Ehefrauen, die Feigheit der mittleren Angestellten. Und immer wieder taucht dieser Passepartout-Satz auf: „Ich habe Anweisung.“ Ein Satz, der dazu führte, dass der Lokführer von Auschwitz sich nichts dabei dachte, wenn seine Züge Juden an einer Rampe ausspuckten, die in die Vernichtung führte.

Nein, deshalb war mir so wohl ums Herz, als wir, Cap-Anamur-Mitarbeiter Nedim Goletic und ich, einmal ein bisschen – Entschuldigung, wenn ich uns jetzt etwas lobe – mutig und nicht feige waren. Das war, als wir in den Ostertagen 1999 in Skopje und an der Grenzstation Blace erlebten, wie die alten Bilder wieder in uns hochkamen. Wir waren beide viele Tage auf der nassen, schlammigen Wiese herumgeschubst worden, mit Tausenden von Kosovaren, die dort festgehalten wurden. Diese Albaner aus dem Kosovo wurden festgehalten, weil es – wieder einmal, wie damals zur Zeit der Christenverfolgungen – hieß: ,Non licet vos esse“, es ist euch nicht erlaubt zu leben, eigentlich wäre es besser, die Serben hätten reinen Tisch gemacht und euch alle ermordet. Was sollen wir denn hier in diesem fragilen Gebilde Mazedonien mit euch? Ihr zerstört nur unsere sowieso schon wackelige Balance. Da standen wir also und kümmerten uns auf dieser Welt nicht mehr um die Genehmigungen der mazedonischen Polizei. Nedim Goletic belog auf bosnisch (denn er ist seiner Herkunft nach Bosnier) einfach frech die, die uns dort mit unserem Kleinbus aufhalten wollten: Wir hätten mit dem Polizei-Nacalnik gesprochen und dürften mit den Lebensmitteln hier durchfahren. Basta! Das machten wir einfach, weil wir es machen mussten. Weil die Menschen dort fast verdurstet wären, die in der sengenden Sonne, nur mit den Kleidern am Leib, die sie seit Tagen trugen, schwitzten und voller Verzweiflung über das Unrecht, das ihnen geschah, immer nur in den Himmel oder auf die Erde starrten. Wir brachten wenigstens den Frauen mit ihren Babies – die ja auch nicht sein sollten, weil sich die Albaner ja vermehren würden wie die Karnickel – wir brachten ihnen wenigstens am Morgen etwas Wasser und Milch.

Wir hatten einen mazedonisch-albanischen Unternehmer getroffen, der bereit war, auch zu Ostern die eigene Brotfabrik und den Laden aufzumachen und die Brotmaschine anzuwerfen. Wir waren ihm auf halber Strecke nach Blace begegnet. Wir saßen keine fünf Minuten in einem Lokal in Skopje, da musste dieser Mann vor uns weinen. Weinen wie ein kleines Kind. Da wurde mir klar, wie viele meiner jüdischen Mitbürger in Deutschland und in Polen, wie auch jener wunderbare Janusz Korczak und andere, vor dem Eingang und vor der Rampe geweint haben müssen. Weil sie es nicht ertragen konnten, dass Menschen Menschen so etwas antun.

Es geht dann für mich nur noch um eines: Entweder ich lasse alles stehen und liegen, nehme meinen ganzen Mut zusammen und mache das, was meines Erachtens gemacht werden muss. Oder ich werde für immer und ewig feige sein.

Ich habe die Situation in Skopje mit Nedim Goletic und Klaus Winkenjohann von Cap Anamur und mit einem Albaner, der mit uns kam, durchgestanden. Danach versuchten wir, gleich die nächsten Helfer an diesen Ort zu bekommen. Der Bundestagsabgeordnete der SPD Rudolf Bindig wollte mich zurechtweisen. Ich solle nicht soviel bei diesen Menschen da draußen sein, ich hätte es versäumt, mich bei den Sitzungen zu zeigen, die in den schönen klimatisierten Räumen der Deutschen Botschaft abgehalten worden waren. Er beschimpfte mich – und ich sagte diesem Politiker dann so lautstark meine Meinung, dass er mir bis heute gram ist und niemals wieder auf Briefe und Anfragen reagiert hat. Im Gegenteil, als Bundestagsabgeordneter nahm er an einem Versuch des Deutschen Fernsehens, mich zu erledigen, teil. Zweimal hat uns – und besonders mich – die ARD-Sendung „Report Mainz“ mit allen möglichen unwürdigen Anschuldigungen schädigen und regelrecht zugrunde richten wollen, ausgerechnet während der erfolgreichsten und wichtigsten Operation, die wir im Auftrag der deutschen Bevölkerung je durchgeführt haben.

Niemals feige sein: Das wurde all die Jahre meine wichtigste Maxime. Niemals feige sein, so wie die Generation unserer Eltern feige gewesen ist, tödlich feige bis zum Tod. Und die darunter ganz gewiss, wie Hannes Heer uns in seinem Buch „Vom Verschwinden der Täter“ [3] gezeigt hat, sehr gelitten hat.

Israelis und Juden, besonders deutsche Juden, sollten über jeden Deutschen, der nicht mehr gewillt ist, feige zu sein, froh und dankbar sein; und sollten diese neue Welle von Mut und Courage begrüßen und nicht mehr auf dem beharren, was die kleinkarierte Scharon-Politik ihnen eingibt.

[1] Jüdischer Religionsphilosoph (1878-1965).

[2] Neudeck, Rupert / Ruegenberg, Lukas: Janasz Korczak. Der König der Kinder. Kevelaer: Butzon und Bercker, 2000

[3] Erschienen 2004 im Aufbau-Verlag, Berlin

Norbert Blüm

Mutprobe Neudeck

Mut mussten wir beweisen, wenn wir die Pfadfinderprüfung bestehen wollten. Also besiegten wir unsere Ängste und marschierten nachts allein durch finstere Wälder, durchschwammen reißende Flüsse und kletterten auf schwindelerregend hohe Bäume. Das Selbstbewußtsein wuchs mit jeder Mutprobe, bei welcher der innere Schweinehund niedergekämpft werden musste und wir Sachen machten, die wir uns selbst nicht zugetraut hatten.

In den Initiationsriten primitiver Stämme ist eine oft nicht vermutete Klugheit eingebaut. Anerkennung ist kein Geschenk, sondem der Preis einer Anstrengung, die im Extrem bis zur Todesvergessenheit führt.

So viele und so starke Mutproben werden in demokratischen Gesellschaften gar nicht mehr verlangt. Niemand setzt sein Leben aufs Spiel, wenn er anderer Meinung ist. Es fließt kein Blut, es wird niemand erschlagen. Die öffentliche Meinung bedient sich feinsinniger Techniken, um jemanden mundtot zu machen. Es lässt sich niemand mehr den Mund verbieten. Man überhört ihn. Niemand bekommt das Maul gestopft. Man überfällt ihn mit einem hysterischen Wortschwall.

Israels Politik zu kritisieren fällt entweder durch den Rost der öffentlichen Meinung oder wird auf diesem Rost gegrillt. Eine Kritik an israelischer Politik löst reflexartige Reaktionen aus. Als erstes schreit Herr Spiegel vom Zentralrat der Juden „Antisemitismus“. Im Chor des Entsetzens taucht dann auch das Wort „Rassismus“ auf. Alles andere sind nur noch Variationen.

Nach Auschwitz sind solche Ein- und Vorwürfe nichts anderes als Denk- und Diskussionsverbote. „Auschwitz“ ist geschehen. Es bleibt das größte denkbare Verbrechen. Wir können die Vergangenheit nicht annullieren. Die einzige Form einer produktiven Vergangenheitsbewältigung ist eine Zukunftsbewältigung, in der die Würde des Menschen zu einem Tabu wird, das von jedermann geachtet und von niemandem in Frage gestellt wird. Die Würde des Menschen ist kein Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck der Humanität. Die Würde des Menschen verträgt keine Selektion zwischen Völkern. Das alles sind Lehren aus Auschwitz.

Es gibt keine Gründe, Menschen zu quälen. Selbst die Untaten ruchloser palästinensischer Selbstmordattentäter rechtfertigen nicht ein blindwütiges Zurückschlagen.

Neudeck kritisiert die Politik Israels. Mit pubertären Mutbeweisen, die der Selbsterprobung gelten oder in Bewunderung aufgehen, hat das nichts zu tun. Für kindliche Selbsterprobung ist er zu alt, und Bewunderung ist weniger zu erwarten als das Ritual der Entrüstung. Neudecks Buch ist eher eine Form der Tapferkeit, die nach Aristoteles zwischen Feigheit und Tollkühnheit steht und die von Klugheit, Besonnenheit und Gerechtigkeit, den geschwisterlichen Kardinaltugenden, begleitet wird. Neudecks Buch ist ein kluger, besonnener und gerechter Zwischenruf gegen Hass und Terror.

Die Gewalt beider Seiten dient nicht der Abschreckung, sondern der Eskalation von Rache, bei der zu guter Letzt niemand mehr weiß, wer das Rad der Gewalt in Bewegung gesetzt hat.

Neudeck will nicht mehr feige sein. Das ist die Antwort auf die Feigheit vieler Väter, die sich einst duckten, die Augen schlossen und sich davonmachten, als Juden in Deutschland deportiert und massakriert wurden. Der Kampf für Menschenrechte ist eine Art von Wiedergutmachung für die Verachtung der Menschenrechte, der sich Vorfahren von uns schuldig gemacht haben.

Ob von Beifall oder Pfiffen begleitet: Rupert Neudeck erhebt seine Stimme für die Schwachen, die selbst nicht gehört werden. Egal wo, ob für vietnamesische Bootsflüchtlinge auf dem chinesischen Meer oder für die Bombardierten in den Nuba-Bergen des Sudan, so auch für das gequälte Volk der Palästinenser in Nablus, Dschenin, Hebron oder Bethlehem.

Ein Antisemit kann er gar nicht sein, weil der, an den er glaubt, selbst ein Semit war, und dieser Jesus ist nicht nur für die Juden gestorben, sondern für alle Menschen.

Von Erwachsenen werden keine pfadfinderischen Mutproben mehr erwartet. Man muss sich nicht mit Gummibändern an den Füßen in Tiefen stürzen. Man soll nicht auf S-Bahnen surfen. Dieser Mut ist nur mutwillig. Tapferkeit dagegen ist eine sittliche Tugend, die nicht nur bei Soldaten zuhause ist, sondern eine Courage, auf die alle zivilen Gesellschaften angewiesen sind. Neudecks Buch ist ein Buch gegen bürgerliche Feigheit und für bürgerliche Zivilcourage.

Prolog

Deutsche Befindlichkeiten

Dieses Buch hätte eigentlich nie erscheinen sollen. Der letzte Verleger, der mir das deutlich gemacht hat, ist J. Er hat einen ganz hervorragenden Ruf in der Fachwelt der deutschen Verlage. Am 10. März 2004 schrieb er mir die vorerst letzte Absage:

„So spannend ich die Idee finde, in einer Art Auseinandersetzung mit Martin Buber [1] die Israel/Palästina-Problematik zu thematisieren und einer Lösung etwas näher zu bringen, so unmöglich erscheint mir dieser Ansatz in der Umsetzung. Je länger ich mich mit Ihrem Text befasst habe, desto mehr meine ich, dass es ganz generell nicht funktionieren kann, wenn man Buber mit ausgewählten Zitaten als Zeugen für die Bestätigung einer Entwicklung nimmt, die niemand gutheißen kann, der einigermaßen bei politischem Verstand ist und Humanität und Menschenrecht nicht völlig abgeschrieben hat.

Ihre Argumentation ist aus sich heraus überzeugend, sie wird meiner Meinung nach nicht überzeugender durch Bubers weitsichtige Einschätzung der Lage.

Sie treten ja nicht in einen Dialog mit ihm – wie könnte das auch gehen? –, sondern Sie zitieren ihn sozusagen als historischen Zeugen.

Dann aber müsste man, meine ich, systematischer vorgehen und schauen: Wie hat sich die Situation, auf die sich Buber bezieht, verändert? Wo genau könnte denn etwas, was er damals schon gesehen hat, auf die heutigen Zustände passen? Treffen seine philosophischen Überlegungen die heutige israelisch-palästinensische Befindlichkeit oder überstrapaziert man ihn da?

Eine andere Schwierigkeit sehe ich in der doch sehr assoziativen Vorgehensweise. Ich habe nichts an Ihrer Haltung auszusetzen, die teile ich; aber ich glaube kaum, dass man mit einem Text, der das Unrecht an den Palästinensern beschreibt, und zum Teil die Genese der neuen Intifada, aber ohne (für mich jedenfalls) erkennbares System Ereignisse seit 1945 zitiert oder weglässt, Leute überzeugen kann, die eine andere Meinung haben als wir.

Seit den Selbstmordattentaten ist das Verständnis für die Palästinenser auch nicht gewachsen.

Und darum vor allem ginge es ja.

Das sollte jedenfalls der Sinn des Buches sein, Verständnis für die Problematik der jeweils anderen Seite zu schaffen.

Das ist gerade in Deutschland so beladen, dass es mir geradezu als eine rettende Idee erschien, das in ein Gespräch mit Martin Buber zu verpacken. Aber ich glaube, so geht es leider doch nicht. Für einen reinen Appell an die Menschlichkeit, Gerechtigkeit, politisch richtiges Handeln, dafür ist das Buch nicht das richtige Medium.

Wenn der Appell mit einer Analyse verbunden wäre, die vielleicht einen neuen Weg politischen Handelns aufzeigen würde, dann sähe das allerdings anders aus.“

Wahrscheinlich sollte ein solches Buch in Deutschland nicht erscheinen. Ist es zu früh? Ja, es ist in bestimmter Weise zu früh. Ich habe das auch akzeptiert. Ich lese gerade die Auseinandersetzung des Historikers Hannes Heer mit seinem Gönner und Ziehvater Jan Philipp Reemtsma über die Wehrmachtsausstellung. Und ich kann nur dem Autor Hannes Heer zustimmen: Wir Deutschen haben die ganzen 60er und 70erJahre die entscheidende Auseinandersetzung nicht geführt – diese Wehrmacht hat die Tragödie der deutschen Geschichte bewirkt. Die Tatsache, dass die Generäle alle feige und opportunistisch mit dem Gefreiten des Ersten Weltkrieges zusammenarbeiteten. Feigheit ist das Gesetz der Welt. Feigheit ist das Gesetz der Deutschen. Feigheit ist das Gesetz der Europäer, mit Ausnahme der Polen. Vor denen verneige ich mich in Ehrfurcht und Dankbarkeit, denn sie haben als einzige in Europa den Mut hochgehalten.

Auch der Verlag K. lehnte das Buch ab. Nachdem ich es S. geschickt hatte, war er der Meinung, es sei noch ein Steinbruch. Doch als wir am Abend zusammensitzen, wird uns klar: Das Buch könne nur einen Aufschrei bewirken. Ich würde ja verurteilen. Ich würde ja die deutsche öffentliche Meinung gewinnen wollen. Und genau das wäre etwas, was nicht geht. Als wir ein andermal nachmittags in unserem Reihenhäuschen in der kleinen Gemeinde Troisdorf-Spich zusammensitzen, Ralph Giordano ist auch dabei, sprechen wir über das Zentrum gegen Vertreibungen (kurz: ZgV). Die Initiatorin Erika Steinbach sagte mir, sie wolle die Arbeit des ZgV unbedingt auf die europäischen Vertreibungen beschränken. Denn die Vertreibung der Palästinenser solle da um Gottes willen nicht mit hineinkommen. Das finde ich nach der Wehrmachtsausstellung dann doch ziemlich skandalös. Wir sollen eines der größten Vertreibungsgeschehen freiwillig außen vor lassen, weil wir schuldig sind und daher kein Recht hätten, das Geschehen als Unrecht wahrzunehmen und zu kritisieren?

Deshalb sind auch einige prominente deutsche Juden im wissenschaftlichen Beirat und im Unterstützerkreis des ZgV. Ralph Giordano ist das auch bewusst, er wird von der Leiterin des ZgV sehr hofiert. Die Vertreibung der Palästinenser muss natürlich bei der Auseinandersetzung um ein solches Zentrum thematisiert werden, genauso wie die Vertreibung der Armenier aus der Ost:Türkei.

S. meint, dass wir jetzt mit Reden und Warnen anfangen müssten. Die israelische Politik – nicht die Israelis, aber die Politik von Ariel Scharon – setze ganz offenbar alles daran, die Lebensbedingungen auf der Westbank so unerträglich zu machen, dass die Palästinenser aus diesen Gebieten allmählich verschwinden. In der Stadt Kalkilia sei das schon fast gelungen.

Am folgenden Tag ruft er mich noch einmal an: „Das ist eine Tragödie!“ Genau dieser Begriff entspricht auch meinen Gedanken. Und ich weiß, das ist auch der Begriff, der verhindert, dass ein Text wie dieser, den ich mit viel Herzblut geschrieben habe, erscheinen kann. Eine Tragödie eignet sich für ein Theaterstück, eine dramatische Oper oder auch ein in Versen gemeißeltes Epos. Nicht für eine Streitschrift wie der folgende Text.

Ich will nicht mehr feige sein

Ich kann die Menschen nicht vergessen, die ich in der Altstadt von Hebron an uns habe vorüberhuschen sehen. Diesen Palästinensern geschieht in ihrer Stadt schlicht gesagt ein furchtbares Unrecht. Ich habe ihnen angesehen, was sie von mir erwarten: dass ich nicht nur ein blinder Tourist oder ein sensationslüsterner Reporter bin; dass ich ihre gerechte Sache vor das Forum der deutschen Öffentlichkeit bringe; dass ich berichte, was ich mit eigenen Augen gesehen habe: Hier werden Menschen in ihrer eigenen Stadt rassistisch behandelt und durch die zu Stein und Stacheldraht gewordene Architektur einer Siedlung mitten in der Stadt gedemütigt und entrechtet. Und sie erwarten, dass ich um des Rechts und der Gerechtigkeit willen das nicht mit Schweigen übergehe!

Mein ganzes Leben lang, von meinen ersten bewussten Schritten als Kleinkind bis zu meinem irgendwann unvermeidlichen Lebensende, werde ich die Kinder nicht vergessen können, die mit dem von mir so unendlich und lebenslang verehrten Waisenhausleiter Janusz Korczak von Warschau aus in den Tod, in die Gaskammem von Auschwitz, gegangen sind.

„‚Alle aus dem Waisenhaus hierher!‘ brüllte ein Nazi-Polizist an der Rampe“, so habe ich es später in einem kleinen Buch für Kinder, mit Zeichnungen des Benediktinermönches Lukas Ruegenberg, geschrieben. Der Polizist stand vor einem Waggon, „dessen Tür geöffnet war. Da nahm Doktor Korczak die vier Kinder der ersten Reihe an den Händen und führte sie zum Waggon. Danach die zweite Reihe, die dritte und so weiter.

Als er Adam an der Hand nahm, fühlte der sich plötzlich besser. Es gelang ihm sogar, den Doktor anzulächeln. Dann kletterte Adam zu den anderen Kindern in den Eisenbahnwaggon. Lea kam direkt hinter ihm. Später wurde erzählt, dass genau in diesem Moment ein deutscher Offizier vor dem‘Waggon auftauchte und ihrem Doktor Korczak ein Papier überreichte. Darauf habe gestanden, dass der Doktor die Erlaubnis habe zurückzugehen, aber ohne die Kinder. Aber das hat er nicht gemacht“, heißt es. „Er ist in den Waggon gestiegen, kurz bevor die Tür geschlossen wurde. Dann fuhr der Zug ab.

Das Ziel war Treblinka. Heute wissen wir: Es war ein Todeslager.

Doch Janusz Korczak und die jüdischen Waisenkinder wussten es damals nicht. Sie haben es höchstens geahnt und befürchtet. Als sie dort ankamen, ging alles sehr schnell.“

Bis dahin war der Text für das Kinderbuch klar. Dann meinte der Benediktiner zu mir, wir sollten eine tröstliche Botschaft finden, eine imaginäre, in der die Kinder nicht das erleiden, was sie in Wirklichkeit erlitten haben: nämlich in den Gaskammern von Treblinka vergast zu werden. Doch ich bestand darauf, dass gerade die Kinder, die Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts aufwachsen und die mit so vielem konfrontiert werden, was früher Erwachsenen vorbehalten war, diese Realität erfahren müssen:

„Schnell mussten sie den Waggon verlassen, schnell hinein in die Umkleidekabine, um dann schnell zu den ,Duschkammern‘ zu re€nnen.

,Schnell, schnell!‘ brüllten die Nazi-Polizisten und ließen ihre Peitschen sausen. Doch diese ,Duschkammem‘ hatten kein Wasser. Es waren in Wirklichkeit Gaskammem. Heute ist Treblinka ein großer Friedhof.

Viele Tausende Juden wurden hier ermordet. Und auf einem der Gedenksteine steht: JANUSZ KORCZAK UND DIE KINDER.“ [2]

Mein ganzes Leben lang werde ich all die nicht vergessen können, denen wir Deutschen keine Unterstützung haben zuteil werden lassen. Bis an mein Lebensende werde ich von der unendlichen Trauer erfüllt sein, dass ,wir‘ – meine Vorväter und Vormütter – nicht in der Lage waren, diese grauenhafte Vernichtung zu verhindern, abzubrechen, ein für alle Mal zu beenden. Dieser Gedanke wird mich immer bis in jeden Traum und an jeden Ort verfolgen, er wird wie ein Menetekel über meinem Bett hängen, wenn ich nachts aufwache. Aber gerade deshalb kann ich meine jüdischen Freunde in Israel und Deutschland nicht verstehen, die meinen, sie hätten ein Exklusivrecht auf mein Mitleiden. Sie haben dieses Recht nicht. Mein Mitleiden gilt auch den Palästinensern.

Recht und Gerechtigkeit sind die Grundlage unseres Zusammenlebens. Über alle Moden und Ideologien, über alle Erscheinungen des Zeitgeistes und alle sich verändernden Sichtweisen und Generationen hinweg: Recht und Gerechtigkeit bleiben die Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Ihnen nachgeordnet sind Mut und Bürgercourage. Recht und Gerechtigkeit leben von engagierten und couragierten Bürgern.

Die Konsequenz, die ich aus der Wehrmachtsausstellung ziehe, die ich mit allen Fasern meines Herzens und meiner leidgeprüften deutschen Danziger Seele begrüße und mittrage, ist die: Ich will nicht mehr feige sein. Ich habe die Generation meiner Eltern, die 19 Millionen Soldaten, die nachgeborenen ,anständigen‘ Deutschen, die Generation der Erhards, Adenauers, Seebohms, Oberländers, der Bischöfe Defregger und Lorenz Jäger als feige erlebt. Infolgedessen wollte ich diese Feigheit niemals in mir aufkommen lassen. Und ich habe immer wieder Mut geübt, gegen Feigheit anzugehen, sobald sie in mir hochkam.

Es wurde in der Entwicklung „meiner“ deutschen Gesellschaft immer schwieriger, Mut zu zeigen und Feigheit zu bekämpfen. Die Überbürokratisierung, die Versicherungsordnungen, die immer fetter und hypertropher wurden, und die neue politisch korrekte Semantik sahen die Wörter „Mut“ und „Feigheit“ nicht mehr vor. Und das aus einem wichtigen Grund. Die deutschen Soldaten, für die der Verteidigungsminister und der deutsche Bundestag einen sicheren Platz suchen, sind – feige. Wenn es um einen Auftrag geht, bei dem sie wirklich kämpfen müssten, wird alles daran gesetzt, diesen Einsatz zu verhindern; zum Beispiel wird alles dafür getan, dass sie nichts mit den Opiumfeldern und den menschenzerstörenden Drogen zu tun haben ... Nein, das sollen sie nicht. Sie sollen im zerrütteten Afghanistan nur dorthin gehen, wo es sicher ist. Komisch, dass das den vielen intelligenten Journalisten, Abgeordneten, Diplomaten, vielleicht auch Obersten und Generälen nicht auffällt: Schließlich sind sie doch deshalb Soldaten geworden, verdienen mehr als Entwicklungshelfer und haben alles, was das Herz begehrt. Sie werden in ihrer Feigheit geschützt. Doppelt geschützt. Zum einen dürfen sie feige sein. Zum anderen darf niemand – ohne für diese Verletzung der politischen Korrektheit bestraft zu werden – ihr Verhalten so nennen: feige.

Ich habe ein anderes Fazit aus der Wehrmachtsausstellung und dem, was sie beschreibt, gezogen. Ich will nie in meinem Leben feige sein. Ich empfinde die Feigheit immer wieder als Grundübel unseres verbrecherischen Konformismus. Die Feigheit der Familienväter, die Feigheit der Ehefrauen, die Feigheit der mittleren Angestellten. Und immer wieder taucht dieser Passepartout-Satz auf: „Ich habe Anweisung.“ Ein Satz, der dazu führte, dass der Lokführer von Auschwitz sich nichts dabei dachte, wenn seine Züge Juden an einer Rampe ausspuckten, die in die Vernichtung führte.

Nein, deshalb war mir so wohl ums Herz, als wir, Cap-Anamur-Mitarbeiter Nedim Goletic und ich, einmal ein bisschen – Entschuldigung, wenn ich uns jetzt etwas lobe – mutig und nicht feige waren. Das war, als wir in den Ostertagen 1999 in Skopje und an der Grenzstation Blace erlebten, wie die alten Bilder wieder in uns hochkamen. Wir waren beide viele Tage auf der nassen, schlammigen Wiese herumgeschubst worden, mit Tausenden von Kosovaren, die dort festgehalten wurden. Diese Albaner aus dem Kosovo wurden festgehalten, weil es – wieder einmal, wie damals zur Zeit der Christenverfolgungen – hieß: ,Non licet vos esse“, es ist euch nicht erlaubt zu leben, eigentlich wäre es besser, die Serben hätten reinen Tisch gemacht und euch alle ermordet. Was sollen wir denn hier in diesem fragilen Gebilde Mazedonien mit euch? Ihr zerstört nur unsere sowieso schon wackelige Balance. Da standen wir also und kümmerten uns auf dieser Welt nicht mehr um die Genehmigungen der mazedonischen Polizei. Nedim Goletic belog auf bosnisch (denn er ist seiner Herkunft nach Bosnier) einfach frech die, die uns dort mit unserem Kleinbus aufhalten wollten: Wir hätten mit dem Polizei-Nacalnik gesprochen und dürften mit den Lebensmitteln hier durchfahren. Basta! Das machten wir einfach, weil wir es machen mussten. Weil die Menschen dort fast verdurstet wären, die in der sengenden Sonne, nur mit den Kleidern am Leib, die sie seit Tagen trugen, schwitzten und voller Verzweiflung über das Unrecht, das ihnen geschah, immer nur in den Himmel oder auf die Erde starrten. Wir brachten wenigstens den Frauen mit ihren Babies – die ja auch nicht sein sollten, weil sich die Albaner ja vermehren würden wie die Karnickel – wir brachten ihnen wenigstens am Morgen etwas Wasser und Milch.

Wir hatten einen mazedonisch-albanischen Unternehmer getroffen, der bereit war, auch zu Ostern die eigene Brotfabrik und den Laden aufzumachen und die Brotmaschine anzuwerfen. Wir waren ihm auf halber Strecke nach Blace begegnet. Wir saßen keine fünf Minuten in einem Lokal in Skopje, da musste dieser Mann vor uns weinen. Weinen wie ein kleines Kind. Da wurde mir klar, wie viele meiner jüdischen Mitbürger in Deutschland und in Polen, wie auch jener wunderbare Janusz Korczak und andere, vor dem Eingang und vor der Rampe geweint haben müssen. Weil sie es nicht ertragen konnten, dass Menschen Menschen so etwas antun.

Es geht dann für mich nur noch um eines: Entweder ich lasse alles stehen und liegen, nehme meinen ganzen Mut zusammen und mache das, was meines Erachtens gemacht werden muss. Oder ich werde für immer und ewig feige sein.

Ich habe die Situation in Skopje mit Nedim Goletic und Klaus Winkenjohann von Cap Anamur und mit einem Albaner, der mit uns kam, durchgestanden. Danach versuchten wir, gleich die nächsten Helfer an diesen Ort zu bekommen. Der Bundestagsabgeordnete der SPD Rudolf Bindig wollte mich zurechtweisen. Ich solle nicht soviel bei diesen Menschen da draußen sein, ich hätte es versäumt, mich bei den Sitzungen zu zeigen, die in den schönen klimatisierten Räumen der Deutschen Botschaft abgehalten worden waren. Er beschimpfte mich – und ich sagte diesem Politiker dann so lautstark meine Meinung, dass er mir bis heute gram ist und niemals wieder auf Briefe und Anfragen reagiert hat. Im Gegenteil, als Bundestagsabgeordneter nahm er an einem Versuch des Deutschen Fernsehens, mich zu erledigen, teil. Zweimal hat uns – und besonders mich – die ARD-Sendung „Report Mainz“ mit allen möglichen unwürdigen Anschuldigungen schädigen und regelrecht zugrunde richten wollen, ausgerechnet während der erfolgreichsten und wichtigsten Operation, die wir im Auftrag der deutschen Bevölkerung je durchgeführt haben.

Niemals feige sein: Das wurde all die Jahre meine wichtigste Maxime. Niemals feige sein, so wie die Generation unserer Eltern feige gewesen ist, tödlich feige bis zum Tod. Und die darunter ganz gewiss, wie Hannes Heer uns in seinem Buch „Vom Verschwinden der Täter“ [3] gezeigt hat, sehr gelitten hat.

Israelis und Juden, besonders deutsche Juden, sollten über jeden Deutschen, der nicht mehr gewillt ist, feige zu sein, froh und dankbar sein; und sollten diese neue Welle von Mut und Courage begrüßen und nicht mehr auf dem beharren, was die kleinkarierte Scharon-Politik ihnen eingibt.

[1] Jüdischer Religionsphilosoph (1878-1965).

[2] Neudeck, Rupert / Ruegenberg, Lukas: Janasz Korczak. Der König der Kinder. Kevelaer: Butzon und Bercker, 2000

[3] Erschienen 2004 im Aufbau-Verlag, Berlin

SIEHE AUCH