EINLEITUNG

Vom Erscheinen der Perchten in der Neubausiedlung

Liebe Leserin, lieber Leser, stell dir vor: es ist Winter, so um die Weihnachtszeit. Es ist schon früh dunkel geworden, und die Lichterketten leuchten in den Bäumchen vor den Häusern und in Fenstern da und dort. Aber Schnee haben wir keinen, nein, den hat der Föhn vor ein paar Tagen weggeleckt. Da, am Straßenrand, liegen noch vereinzelt kleine, schmutzige Häufchen davon, das ist alles, was geblieben ist von der weißen Pracht, schon mehr schwarz als weiß.

Jedes Jahr hoffen wir auf eine schöne Winteridylle zu Weihnachten, aber in den letzten Jahren konnten wir uns immer weniger darauf verlassen – oder kommt mir das etwa nur so vor? Wir befinden uns hier übrigens nicht in einem malerischen Bergbauerndorf und auch nicht in den früheren Zeiten, da alles noch besser in Ordnung gewesen sein soll, auch das Wetter. Wir befinden uns in dem neuerschlossenen Siedlungsgebiet einer Ortschaft mit S-Bahn-Verbindung und gesalzener Straße zur nahegelegenen Großstadt. Unsere Häuser stehen sauber aufgereiht, geordnet nach den Maßgaben der Baubehörde. Besser ist doch hier und jetzt alles geordnet und geregelt als in der so oft beschworenen guten alten Zeit. – Aber was ist denn jetzt das?

Trommeln in der Nacht? Was soll der Radau?! Hier sind doch nur die gedämpften Geräusche von Verbrennungsmotoren und gemäßigtes Autotürklappen obligat! Jemand muss sein Autoradio zu laut aufgedreht haben! – Nanu, das ist ja tatsächlich ein live-Spektakel: da vorne im Zwielicht der Straßenbeleuchtung erscheint eine größere Gruppe von Leuten – mit Fackeln! Und jetzt kommen sie dahergezogen mit Getrommel und Kuhglocken-Geschepper! Wie sehen die denn aus! Die tragen ja Sack-, Fell- und Zottelgewänder und Masken, große, gruselige Masken mit langen Haarmähnen! Halt, da sind auch ansehnlichere Maskengesichter, mit seltsamen Helmen und Kronen, aha, das sind die Trommler, und einige ziehen Gestelle auf Rädern daher, Gestelle, an denen Kuhglocken aufgehängt sind in mehreren ordentlichen Reihen, wie die Häuser in unserem Wohnviertel. – Vor einem der Häuser sammeln sie sich, und mitgelaufene Zuschauer scharen sich mit etwas Abstand um sie. Was kommt jetzt? Jetzt ertönt ein Gesang... naja, gut gemeint, aber gewiss nicht zur Erbauung gedacht, eher zum Erschaudern: „Heut‘ is‘ Rauhnacht...!“

Nun tritt eine doppelgesichtige Gestalt in den Mittelpunkt, ein teuflisches Grinsen nach der einen Seite, sonnig strahlendes Wohlwollen nach der anderen. Einen Stab hält sie in der Hand, einen Stab, der selber Gesichter hervorbringt, mit aufgesetzten Hörnern. Im Kreis um diese Gestalt tanzen jetzt die Häßlichen zu Melodie und Takt des Glockenspiels. Man möchte es diesen Unholden nicht zutrauen: sie tanzen richtige Tanzschritte, einen gemeinsamen Tanz um die zentrale Gestalt in der Mitte. Und schon löst sich der Kreis wieder auf, alles geht wieder durcheinander, ein Schöner, der wohl die Musiker anführt, stößt seinen langen Stock dreimal hart auf den Boden, dass die am oberen Ende aufgesetzten Becken zischend und fauchend aufeinanderschlagen. Der Zug bewegt sich weiter zu einem anderen Haus. Dort wird aufs neue getanzt, diesmal von fünf wurzelgesichtigen Waldschraten mit langen Stöcken, mit denen sie bei ihrem Tanz einen Stern bilden, ein Pentagramm, das sie mal hochheben, mal auf die Erde legen und dabei irgend eine „Hex! Hex!“ beschwören, sich über den Dachfirst davonzumachen... also bitte!

Was hat dieser Mummenschanz denn in unserer Siedlung zu suchen? Was ist das für ein überkommenes, überlebtes, sinnentleertes Brauchtum aus abergläubischen Zeiten? Gehört das wirklich noch hierher? Gehört sowas nicht vielmehr ins Heimatmuseum? Warum tanzen die denn immer noch wirklich? Ist das nicht ein Anachronismus und Missbrauch? Was sollen wir damit in unserer heutigen Zeit? Er kommt doch aus einem längst als unsinnig erkannten, animistischen Welt-Erleben, dieser Brauch, er beschwört doch Mächte – Geister der Natur, der Fruchtbarkeit, der Abgeschiedenen, gute und böse Geister – die es, wie wir heute wissen, gar nicht gibt, die nur Projektionen des primitiven menschlichen Bewusstseins waren! Und war er nicht überhaupt immer nur ein Schabernack oder ein Miss-Brauch zum Zwecke des Bettelns und Hamsterns, mittels Drohung und billigem Versprechen: schau uns an, wir sind mächtig, stark und böse, aber wenn du uns was zu essen gibst, tun wir dir nichts und bringen dir sogar Glück und Segen und Fruchtbarkeit und schützen dein Haus vor bösem Zauber – ?

Das Fragen will kein Ende nehmen, während ich mich der Faszination ergebe, die von diesen Gestalten ausgeht, von ihrem Bann ergriffen werde und der Gruppe auf ihrem Zug durch die Gemeinde folge, vorbei an den gepflegten Gärten, über Marktplätze und durch Seitengassen, befremdend und seltsam vertraut vorbei an dieser selbstverständlichen, geplanten Welt, vorbei an unserem modernen Selbst-Verständnis... Es heißt, sie tanzen, um die Geister der Finsternis auszutreiben und die Geister des Wachstums zu ermutigen, sie tanzen, um eine neue Saison der Fruchtbarkeit zu eröffnen – aber jetzt, da keiner mehr an die Geisterwelt da draußen glaubt, was geschieht jetzt?

Jetzt regt sich eine Geisterschar in mir selbst. Da will etwas neu verstanden werden!

Ist das etwa das Wesen dieses Zaubers: tief in mir selbst antwortet jemand auf das äußere Spektakel. Wer ist das, welcher Teil meiner Person begehrt da Einlass ins Haus meines Bewusstseins? Unheimlich sind die Gestalten da draußen im Finstern, und Unheimliches bewirkt ihr Erscheinen in mir. Da ist einer in mir, der meldet quitschfidel seine frechen Zweifel an der bestehenden Ordnung im Haushalt meines Bewusstseins an. Da treibt sich Koboldhaftes, Schalkhaftes, Dämonisches herum. Nun sage mir keiner mehr: die Perchten, das sind doch nur verkleidete Menschen! Die sind mehr als eine Posse, mehr als ein Heiden-Spektakel! Masken und Verkleidung, Trommeln, Gesang und Tanz – die können eine Macht ausüben, einen Zauber bewirken. Wenn sie „richtig“ tanzen, die Perchten, dann sind auch die „echten“ Geister dabei! Dann rütteln sie an den Pforten der Gedankengebäude, in die wir uns eingeschlossen haben. Ein beunruhigendes Wesen, ein erschreckendes Gesicht schaut aus dem Dunkel da draußen zum Fenster herein. Wer ist das? Ein Narr? Ein Eulenspiegel? Ein maskierter Mensch? Eine Hexe? Oder ist es gar die Frau Percht?

Du siehst, liebe Leserin, lieber Leser, ich bin kein innerlich aufgeräumter Experte, sondern, genau wie Du, ein verunsicherter Zeitgenosse, der unter dem Druck der Gegenwartsfragen und unter aufrührerischen Gedankengängen leidet. Und ich bin ganz gewiss nicht der einzige, dem es so geht: die Begegnung mit den Perchten läßt mich Archaisches empfinden, stürzt mich ins Nachdenken über die Mythen der Menschen, über das Weltbild der Menschen, über mein eigenes Weltbild, und zum Schluss lande ich bei einer Perspektive, aus der alles menschliche Wissen mythisch anmutet, und unsere Alltagswelt, in der wir uns so gerne als „nüchterne Realisten“ hinstellen, in allen Richtungen umgeben ist von einem Wald von Fragezeichen. Und irgendwo in diesem Wald: die Frau Percht.

Die Frau Percht!

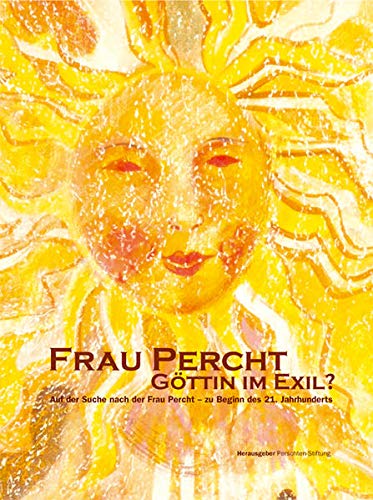

Wer ist sie? Hier, im Perchtenzug, ist sie die doppelgesichtige Gestalt, um die sich alles dreht, mit einem teuflischen Grinsen nach der einen Seite, einem sonnig strahlenden Wohlwollen nach der anderen.

Und ich verstehe sie nicht, die Frau Percht, verstehe nicht, was von ihr erzählt wird, verstehe nicht ihre Sprache, und es gibt niemanden, der die Botschaft mal schnell in unsere Sprache übersetzen kann. Sie ist die „Mittwinterfrau“, sie zeigt sich zur dunkelsten Zeit des Jahreszyklus, zwischen dem Ende des alten und dem Beginn des neuen Jahres, an jener geheimnisvollen „unterirdischen“, „chtonischen“ Nahtstelle, wo das Vergehen und das Neuwerden sich zum Kreislauf schließt. Vielleicht möchte uns die Frau Percht von der zyklischen Ordnung des Lebens erzählen – vielleicht möchten wir, dass sie uns gerade davon erzählt. Ich gestehe, dass ich bevorzugte Richtungen einschlage, wenn ich mich jetzt auf die Suche nach der Frau Percht begebe – eine Suche in der Vergangenheit und eine Suche in der Gegenwart. Ich gestehe mir das zu. Denn letztlich, so scheint es mir, geht doch alles mythologische Fragen mit immer derselben Gegenfrage einher: Wie verstehen wir uns selbst?